Здравствуйте!

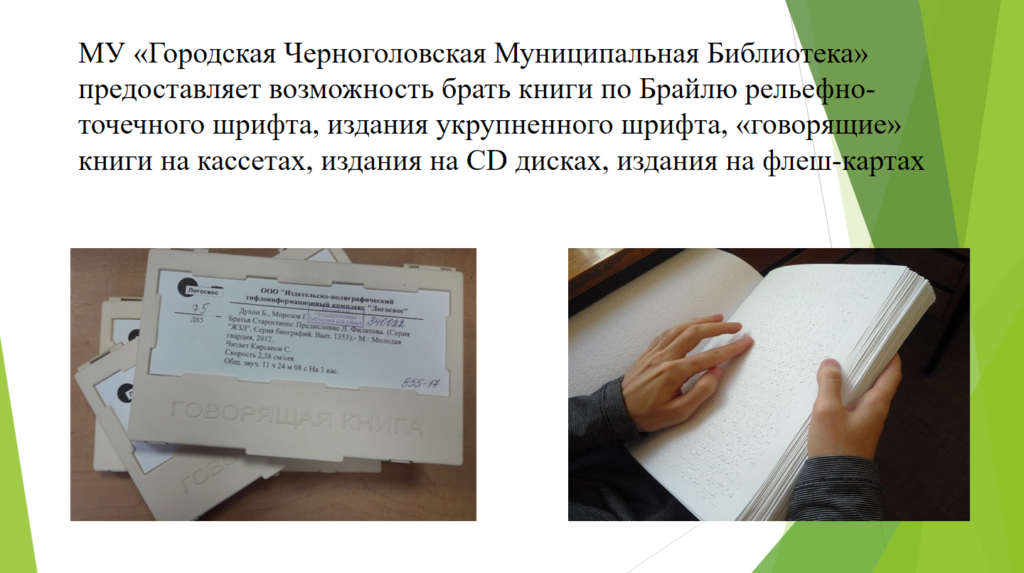

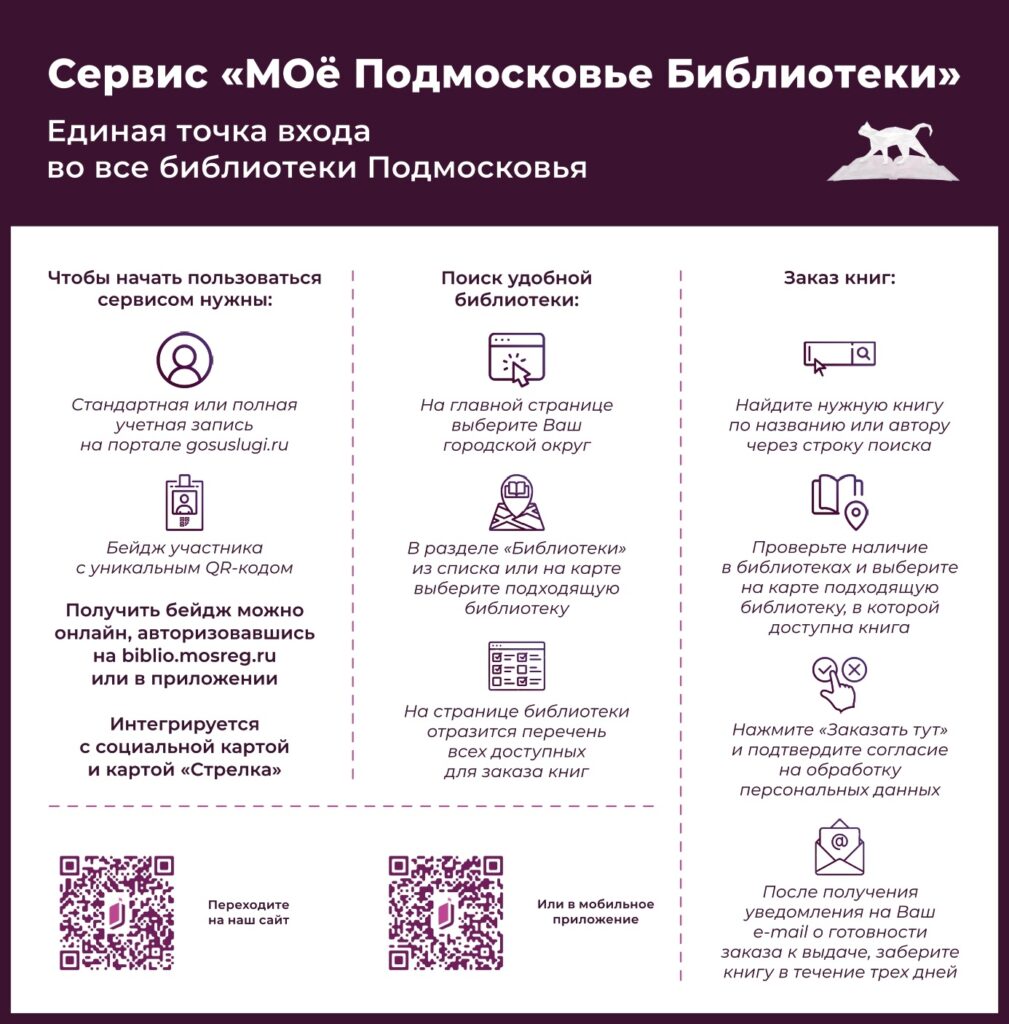

Вы находитесь на сайте Городской Черноголовской Муниципальной Библиотеки. Мы рады приветствовать Вас! Радость наша будет ещё полнее, если после виртуального знакомства Вы посетите нас лично. Наши фонды открыты для Вас, читальные залы уютны, творческие студии ждут Ваши таланты, КОНСУЛЬТАНТ отвечает на правовые вопросы! Доступны ресурсы Национальной Электронной Библиотеки и электронный читальный зал Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.

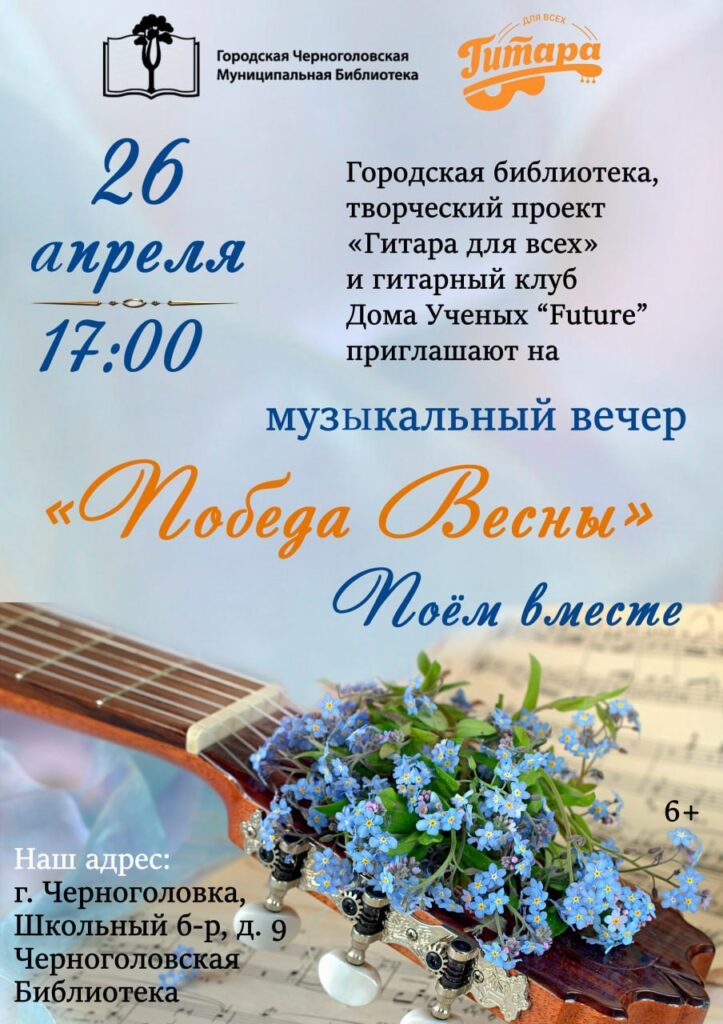

На этой неделе в библиотеке